Am 4. August 1875 starb der berühmte Märchendichter Hans Christian Andersen. Seinen 150. Todestag nimmt das Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik zum Anlass, dem Schriftsteller und seiner Zeit in Dresden eine Ausstellung zu widmen. Andersen besuchte Dresden im Rahmen von mehr als 30 Auslandsreisen insgesamt 15 Mal. Am 2. Juli 1841, bei Andersens drittem Besuch in Dresden, notierte er in sein Tagebuch:

Dresden ist ein Freund, den man ungern verlässt. Er hat etwas, wie soll ich es sagen, halb bürgerliches, halb romantisches. Sein Garten ist die Gebirgsnatur mit dem Königstein und der Bastei, sein Studierzimmer die Galerie mit den herrlichen Gemälden; das neue Theater ist ein Bilderbuch, bunt und prächtig, mit Gold und Schnörkeln. Ja, hier ist man selbst mitten im Bilderbuche, überwältigt von der vielfältigen Pracht.

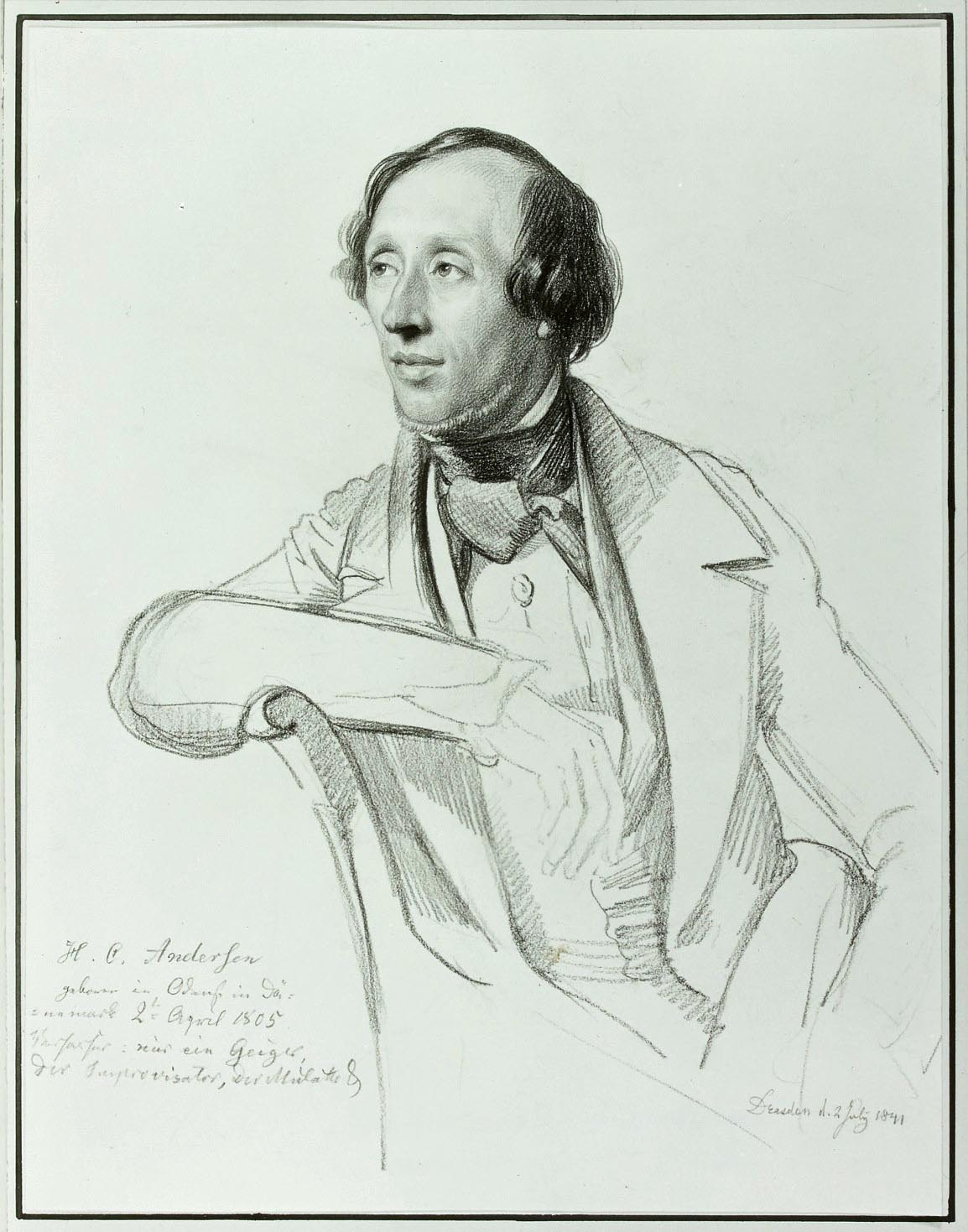

Hans Christian Andersen

Voller Überschwang berichtete er über die neue Semperoper, die erst wenige Wochen zuvor, am 12. April 1841, eingeweiht worden war.

Das Dresdner Theater besuchte er so oft er konnte. Dabei nutzte er eine Freiloge, die ihm der Intendant Wolf Adolf August von Lüttichau (1786–1863) bei fast allen seinen Besuchen kostenfrei zur Verfügung stellte. In seinen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen äußerte er sich über Sänger und Schauspieler, denn gerade das Dresdner Theater hielt er für eines der besten und zeigte sich begeistert vom Spielplan.

Reisen als Inspiration

Für Andersen war Reisen eine willkommene, wenn nicht gar notwendige Abwechslung von seinem Alltag und vor allem eine Flucht vor den Schmähungen und dem Spott, denen er in seiner Heimat Dänemark ausgesetzt war. Seine erste große Auslandsreise führte ihn über den Harz nach Dresden und in die Sächsische Schweiz. Festgehalten hat er seine Erlebnisse und Beobachtungen in dem Buch »Schattenbilder einer Reise in den Harz, die Sächsische Schweiz etc. etc. im Sommer 1831«. Mit dieser Reisebeschreibung versuchte er gleichzeitig, seine Zugehörigkeit zu den romantischen Dichtern zu postulieren – ausführlich und ganz demonstrativ stellte er etwa das Kennenlernen mit dem Schriftsteller Ludwig Tieck (1773–1853), dem ‚König der Romantik‘, dar.

Neben der ‚lebenden Legende‘ Tieck befand sich ein anderes, wichtiges Sinnbild der Romantik in Dresden: das Gemälde »Sixtinische Madonna« (1512/13) von Raffael (1483–1520). Andersen suchte es in der Galerie auf und beschrieb es ausführlich. Schon für Tieck und seinen Freund Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798) hatte dieses Bild eine so wichtige Rolle gespielt, dass sie es in ihren gemeinsam verfassten »Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders« würdigten. Andersen begeisterte das Bild anfangs wenig, bei mehrfacher Betrachtung zog es ihn dann aber doch in seinen Bann. Bei fast jedem seiner späteren Dresden-Besuche ging er in die Gemäldegalerie, um dieses Bild zu betrachten. So entsteht der Eindruck, dass Andersen seinen ersten Aufenthalt in Dresden bewusst als Initiationsritus dargestellt hat, gekrönt vom Abschiedskuss Ludwig Tiecks, mit dem er ihn – so deutete es Andersen – als Schriftsteller und Dichter symbolisch in den Kreis der Romantiker aufnahm.

Bekanntschaften, Bekanntschaften und nochmals Bekanntschaften …

Die vielen Kontakte, die Andersen bei seinen weiteren Aufenthalten in Dresden knüpfte und festigte, spiegeln sich in seinem umfangreichen Briefwechsel und in seinen Tagebuchaufzeichnungen wider. Zu den für ihn wichtigsten Persönlichkeiten der Dresdner Gesellschaft gehörten der norwegische Maler Johan Christian Clausen Dahl (1788–1858), der im selben Haus wie Caspar David Friedrich (1774–1840) lebte, der Arzt, Schriftsteller und Maler Carl Gustav Carus (1789–1869) und Friederike und Friedrich Anton Serre, die Andersen mehrfach auf ihrem Landgut in Maxen in der Nähe von Dresden besuchte.

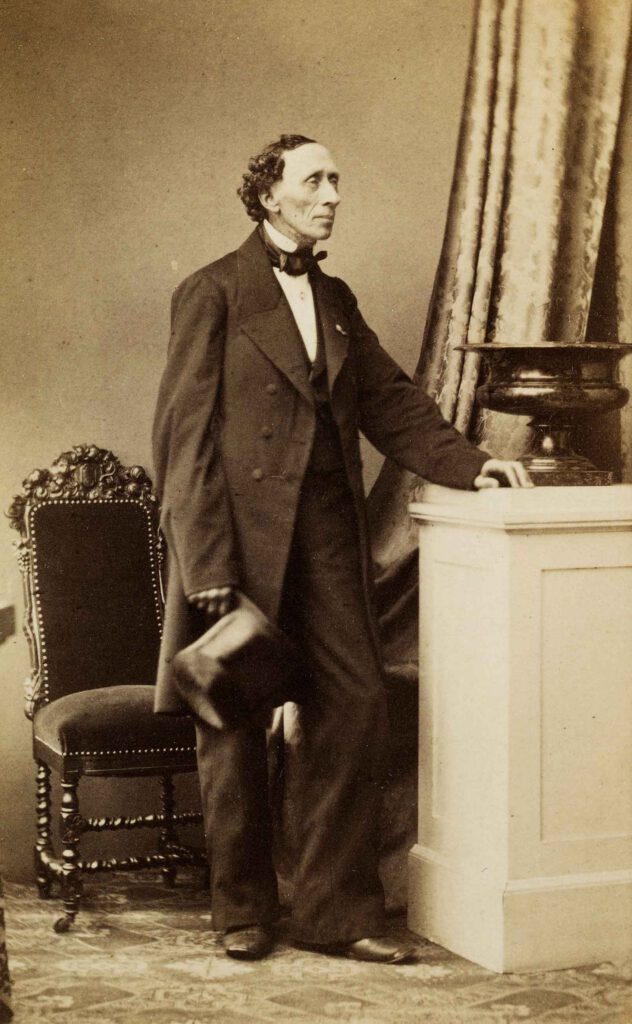

Foto: © Hans Christian Andersens Haus / Museum Odense

In den 1850er Jahren hielt sich der Dichter fast jedes Jahr in der sächsischen Residenzstadt und in Maxen auf. Er besuchte nahezu täglich Gesellschaften, las vor und zauberte gekonnt seine Scherenschnitte, die heute als eigenständige Kunstwerke gelten. Zwei der Scherenschnitte, die in Maxen entstanden sind, blieben erhalten; als Repliken sind sie in der aktuellen Dresdner Ausstellung zu sehen.

Die Aufenthalte des Schriftstellers in Dresden und Maxen sprachen sich herum, und er wurde dort, je bekannter er wurde, zunehmend von verschiedenen Persönlichkeiten aufgesucht und hofiert. Dazu gehörte Max Maria von Weber (1822–1881), Sohn des Komponisten und Dresdner Hofkapellmeisters Carl Maria von Weber (1786–1826), der Andersen am 12. August 1858 einen Brief seines Vaters schenkte. Auch die sächsische Königsfamilie lud den Dichter mehrfach ein und schenkte ihm unter anderem einen Brillantring.

Andersen und Dresdner Künstler

Am 25. Februar 1846 lernte Hans Christian Andersen in Dresden die Schriftstellerin Caroline von Zöllner (1795–1868) kennen, die unter dem Pseudonym Caroline von Göhren mehrere Romane veröffentlicht hatte. In zwei Romanen, (»Christian Wohlgemuth oder der innere Beruf« und »Die Adoptivtochter«) bezog sie sich direkt auf Andersen und verarbeitete seine Lebensgeschichte, was ihm sehr schmeichelte.

Auch in Dresden lebende Maler nahmen Notiz von der Anwesenheit des Dichters. Vier Porträts, die hier entstanden sind, lassen sich nachweisen, wobei eine Zeichnung von Julie von Egloffstein (1792–1869) als verschollen gilt. Das Porträt, das der Hofmaler Carl Christian Vogel von Vogelstein (1788–1868) für seine Galerie berühmter Persönlichkeiten schuf, zählt zu den bekanntesten Darstellungen des Schriftstellers und wird für die Ausstellung im Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik als zentrales Werbemotiv verwendet. Vogel von Vogelstein, der als einer der besten Porträtisten im Dresden des 19. Jahrhunderts gilt, lebte zeitweise in den Räumlichkeiten des heutigen Museums im Kügelgenhaus. Mindestens zwei weitere Porträts Andersens wurden 1844 von Arthur von Ramberg (1819–1875) und 1846 von August Grahl (1791–1868) gefertigt.

Foto: © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek

Neben Repliken der Scherenschnitte und Ausgaben seiner Werke zeigt die Ausstellung weitere Bezüge zu Hans Christian Andersen auf, die sich bis ins 20. Jahrhundert hinein in Dresden finden lassen. Beispielsweise gab der Dresdner Unternehmer Karl August Lingner (1861–1916) eine Geschichte im Stil Andersens heraus: »Tante Zahnweh«. Lingner vermarktete in den 1890er Jahren erfolgreich das Mundwasser Odol und wurde dadurch zu einem der wohlhabendsten Männer der Stadt. Überzeugt von der Bedeutung von Hygiene für die Gesundheit, setzte er sich für die erste Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden, die 1911 mehr als 5 Millionen Besucher angezogen haben soll, und für die Gründung des Deutschen Hygiene-Museums im Jahr darauf ein. Das von Lingner herausgegebene Buch »Tante Zahnweh« bezog sich direkt auf das 1872 von Hans Christian Andersen geschriebene Märchen »Tante Zahnweh«, das so abgewandelt wurde, dass es die Vorteile des Mundwassers Odol für die Mund- und Zahnhygiene preist.

Ein letztes Mal besuchte Andersen Dresden im April 1872. Er wollte unter anderem den Schriftsteller Henrik Ibsen (1828–1906), der von 1868 bis 1874 hier lebte, treffen, was jedoch missglückte. Sein letzter Besuch bei Friederike Serre, die wenige Monate später verstarb, wurde wehmütig mit einem Glas Sekt gefeiert. Drei Jahre später starb auch Hans Christian Andersen in Kopenhagen als international anerkannter Schriftsteller. Die Gastfreundschaft der Serres und ihre Begeisterung für Kunst und Literatur hatten den Schriftsteller nach Dresden und Maxen gezogen, mit ihrer Freundschaft gaben sie ihm einen wichtigen Bezugspunkt, der in Andersens Leben seine Spuren hinterließ. Gemeinsam haben sie seine Werke übersetzt, Musik und Geschichten gelauscht, gefeiert, gelacht und geweint.

© Europeana, The Royal Library, The National Library of Denmark and Copenhagen University Library