Von Aikaterini Dori & Franz Thomas

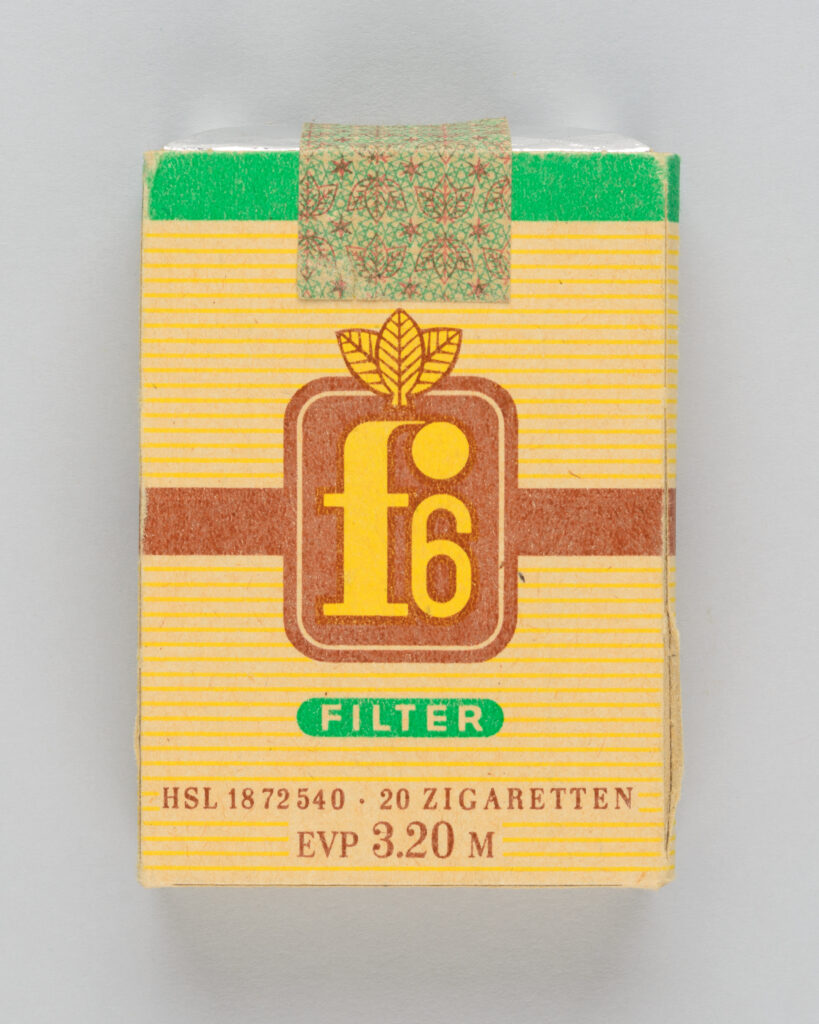

Die „f6 Cigarettenfabrik“ von „Philip Morris“ in der Junghansstraße 5 / Ecke Glashütter Straße in Striesen hat im Sommer 2025 für immer ihre Arbeit eingestellt. Damit geht das letzte Kapitel der Geschichte der Dresdner Zigarettenindustrie zu Ende. Letztere ist mit der Geschichte des griechischen Emigranten Georg A. Jasmatzi eng verknüpft. Daher zeigen wir in den nächsten Monaten ausgewählte Objekte aus unserer Sammlung in der Vitrine im Museumscafé des historischen Landhauses. Diese dokumentieren die wechselvolle Geschichte der Zigarettenfabrik „Jasmatzi“.

Ausländer:innen in Sachsen des 19. Jahrhunderts

Der Umfang der Zuwanderung in Sachsen am Ende des 19. Jahrhunderts war beachtlich. Nichtsachsen machten kurz vor dem Ersten Weltkrieg circa 15 Prozent der sächsischen Bevölkerung aus. Vier Prozent davon stammten aus dem Ausland.1 Die Gründe für die Zuwanderung waren vielfältig. In der Industriestadt Dresden fehlten Arbeitskräfte und in bestimmten Berufsbranchen galten ausländische Fachkräfte als unerlässlich, denn sie brachten Berufserfahrung und fachliche Expertise mit. So war es auch mit dem Griechen Georg A. Jasmatzi, der als Pionier der Dresdner Zigarettenindustrie gilt.

Alle Wege führen nach Dresden?

Georg A. Jasmatzi wurde nach seiner Eheurkunde am 5. Mai 1847 in Konstantinopel (heute Istanbul) geboren. Sein griechischer Name war Γεώργιος Αντωνίου Γιασματζής. In offiziellen Dokumenten unterschrieb er mit seinem verdeutschten Namen in lateinischen Buchstaben als „Georg A. Jasmatzi“. Seine Mutter trug nach den Unterlagen den Namen Kerikiza Hatzifoti (hierbei handelte sich um die fehlerhafte Schreibweise des ebenso griechischen Namens Kikiza Hatzifoti). Georg Jasmatzi erhielt als Mittelname in Dresden den Namen seines Vaters, der Anton Nicolaus Jasmatzi hieß.

Konstantinopel war zu Lebzeiten Georg A. Jasmatzis eine internationale Stadt, die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, Sitz des Ökumenischen Patriarchats und die Heimat einer zahlreichen und ökonomisch aktiven griechisch-orthodoxen Gemeinde mit byzantinischen Wurzeln. Jasmatzis Vater war ein kleiner Tabakhändler. Der kleine Georg hat im Geschäft seines Vaters mitgeholfen und mit Tabak gehandelt.2

Warum Georg A. Jasmatzi mit Anfang zwanzig die Entscheidung getroffen hat, nach Dresden auszuwandern, ist aus den Quellen nicht bekannt. Fakt ist, dass er im Jahr 1868 ein neues Zuhause und sofort Arbeit in einem Zigarettenbetrieb in der Stadt fand. Dresden hatte sich in dieser Zeit als guter Standort für die Tabakindustrie erwiesen und Jasmatzi war nicht der erste Grieche in Dresden.3

Zum einen war Dresden durch die Elbe und die Eisenbahn im Bereich des Transports sehr gut aufgestellt. Zum anderen bot das Klima, welches durch die Elbe beeinflusst wurde, sehr gute Bedingungen für die Lagerung von Tabak.

In der Stadt hatte sich 1862 die erste Produktionsstätte für Zigaretten in Deutschland niedergelassen. Es handelte sich um eine Zweigniederlassung des deutsch-russischen Unternehmers Joseph Michell Huppmann. Seine Zigarettenfabrik hieß „Compagnie Laferme“. „Compagnie Laferme“ stellte Zigaretten, die sogenannten Papirossi, nach russischen und osteuropäischen Vorbildern, hauptsächlich für den Export nach Russland und Osteuropa, weniger für den deutschen Markt, her.4

Jasmatzi fand sofort eine Anstellung bei diesem Unternehmen. Dort übernahm er wegen seiner Expertise die Position des „Tabakmeisters“, verdiente gut und war verantwortlich für die Herstellung von Tabakmischungen. Allerdings war Jasmatzi mit der Qualität der Produkte der „Compagnie Laferme“ nicht zufrieden. Seine Vision war, Zigaretten nach den Vorbildern, die er aus dem Osmanischen Reich und Ägypten kannte, zu produzieren: aromatisch, qualitäts- und geschmackvoll. Seine Ambitionen führten ihn auf eine Reise durch Deutschland. In dieser Zeit war er für verschieden Zigarettenbetriebe tätig.5

Familienleben

Im Oktober 1877 heiratete Georg A. Jasmatzi Erdmuthe Clara Auguste Kühlemann in Dresden. Sie war die Tochter des Hauptsteueramts-Assistenten Carl Gustav Kühlemann und dessen Ehefrau Christiane Eleonore Louise und stammte aus Königstein. Jasmatzi lebte zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht in Dresden, sondern in Göttingen.6 Gemeinsam hatten die beiden fünf Kinder. Das erste Kind war Anton Gustav Jasmatzi, der im September 1878 in Göttingen geboren wurde und nach griechischer Tradition den Namen seines griechischen Großvaters „Anton“ erhalten hat. Einige Jahre später folgte die Tochter Helena, die aber kurz darauf verstarb. Noch im selben Jahr bekam das Ehepaar erneut Nachwuchs. Die Tochter Sofie wurde im August 1882 in Frankfurt geboren. Als Jasmatzi mit seiner Frau 1884 wieder in Dresden war, wurde eine weitere Tochter mit dem Namen Anastasia geboren. Bald darauf, im Jahr 1885, kam auch der zweite Sohn Konstantin in Dresden zur Welt.

Auf dem Weg zum Erfolg

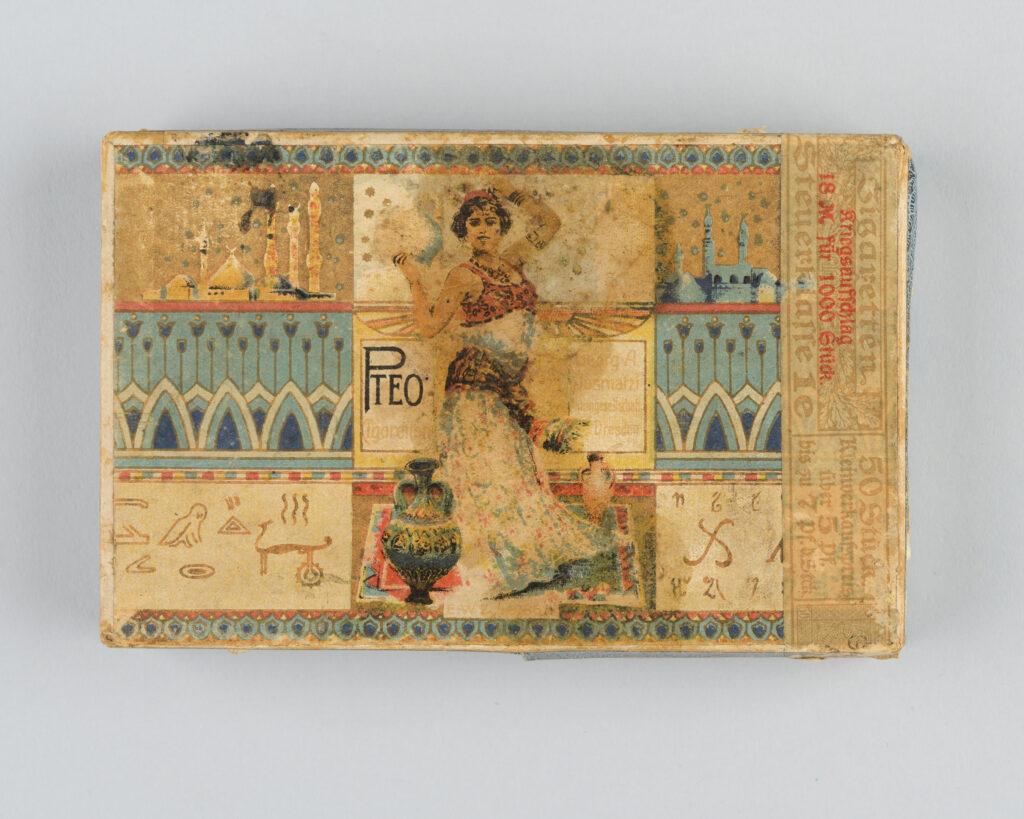

Jasmatzi verfolgte stets das Ziel, sich selbstständig zu machen und seine eigenen Zigaretten zu produzieren.7 Im Jahr 1883 verwirklichte er diesen Plan und gründete mit einem Startkapital von 930 Mark sein eigenes Unternehmen in Dresden. Dort begann er im kleinen Maßstab mit der Herstellung von „Orientzigaretten“, die bei seinen Kunden bald großen Anklang fanden. Um seine „Orientzigaretten“ besser zu vermarkten, mietete er 1885 ein Geschäft in zentraler Lage am Gutenberg-Palais, neben dem Café „König“, an.8 Er erwies sich als ausgezeichneter „salesman“ und brachte den Dresdner Bürgern das Rauchen von „Orientzigaretten“ bei. Vermutlich hatte Jasmatzi zu diesem Zeitpunkt bereits eine kleine Anzahl von Mitarbeiter:innen in seinem Betrieb angestellt. Mit der steigenden Nachfrage entschied sich Georg A. Jasmatzi, seine Produktion weiter auszubauen. Um den Herstellungsprozess zu mechanisieren, benötigte er jedoch größere Räumlichkeiten. Deshalb ließ er 1889 ein eigenes Fabrikgebäude in der Johannstadt auf seinem eigenen Grundstück in der Blasewitzer Straße 17 mit dem Namen „Fabrik Türkischer Tabake und Zigaretten Georg A. Jasmatzi“ errichten.9 In den folgenden Jahren konnte Jasmatzi seinen Zigarettenumsatz Jahr für Jahr steigern. Dabei entstanden Marken, die Geschichte schrieben: „Pteo“, „Cheops“, „Ramses“ und „Hellas“. Die „Orientzigarette“ eroberte den deutschen Markt. Aufgrund der guten Geschäftszahlen baute Jasmatzi seine Produktion weiter aus. Da er von der Stadt nicht die Erlaubnis bekam, seine Fabrik in der Johannstadt zu erweitern, ließ er 1900 eine neue Fabrik in der Schandauer Straße 68 in Striesen errichten.10 Es handelte sich um die modernste und größte Fabrik für „Orientzigaretten“ in Deutschland und Europa. Bis 1900 hatte Georg A. Jasmatzi einen Absatz von 50 Millionen Zigaretten pro Jahr. Somit belief sich der Anteil an der Gesamtzigarettenproduktion in Deutschland auf etwa 5 Prozent.

Eine Entscheidung mit gravierenden Konsequenzen

Die neuen Produktionsanlagen und Maschinen in Striesen erforderten erhebliche Investitionen, weshalb Jasmatzi nach geeigneten Partnern suchte. Zur gleichen Zeit plante die American-Tobacco-Company, ihre Präsenz auf dem deutschen und europäischen Markt auszubauen. Dieses Unternehmen war ursprünglich aus einer Fusion von 280 amerikanischen Tabakwarenherstellern entstanden.11 So willigte Jasmatzi ein, einen Vertrag mit der American-Tobacco-Company abzuschließen. Sein Unternehmen wurde somit 1901 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt („Georg A. Jasmatzi AG“), womit ein neues Kapitel für die Dresdner Tabakindustrie insgesamt begann.12 Doch es kam für Jasmatzi anders als geplant: Der Deal hatte einen Haken: Er durfte in den kommenden 10 Jahren in der Zigarettenindustrie nicht unabhängig von der AG tätig sein. Er übernahm aber die Führung in der AG. Bald entstanden zwischen ihm und dem Aufsichtsrat der AG gravierende Differenzen bezüglich Führung und Marketingstrategie, die schließlich dazu führten, dass Jasmatzi enttäuscht sein Kapital aus der AG zog. 10 Jahre lang durfte er keine Zigaretten selbst produzieren. Währenddessen machte die „Georg A. Jasmatzi AG“ mit seiner Fabrik in Striesen und seinen berühmten Produkten Profit und expandierte weiter. Jasmatzi überbrückte diese Jahre indem er die Räume seiner Fabrik in der Johannstadt an die deutschen Werkstätten für Handwerkskunst vermietete und ab November 1902 mit Rohtabak handelte. Darüber hinaus war er für den griechischen Staat (Gründung 1830) seit 1903 als Konsul tätig, da er die griechische Staatsbürgerschaft besaß. Dabei sollte er sich um die wirtschaftlichen Interessen zwischen Griechenland und dem Königreich Sachsen kümmern. Dieses Amt hatte Jasmatzi bis 1909 inne. 1909 erwarb er die sächsische Staatsbürgerschaft und das Bürgerrecht der Stadt Dresden.13

Ein neuer Anfang mit Hindernissen

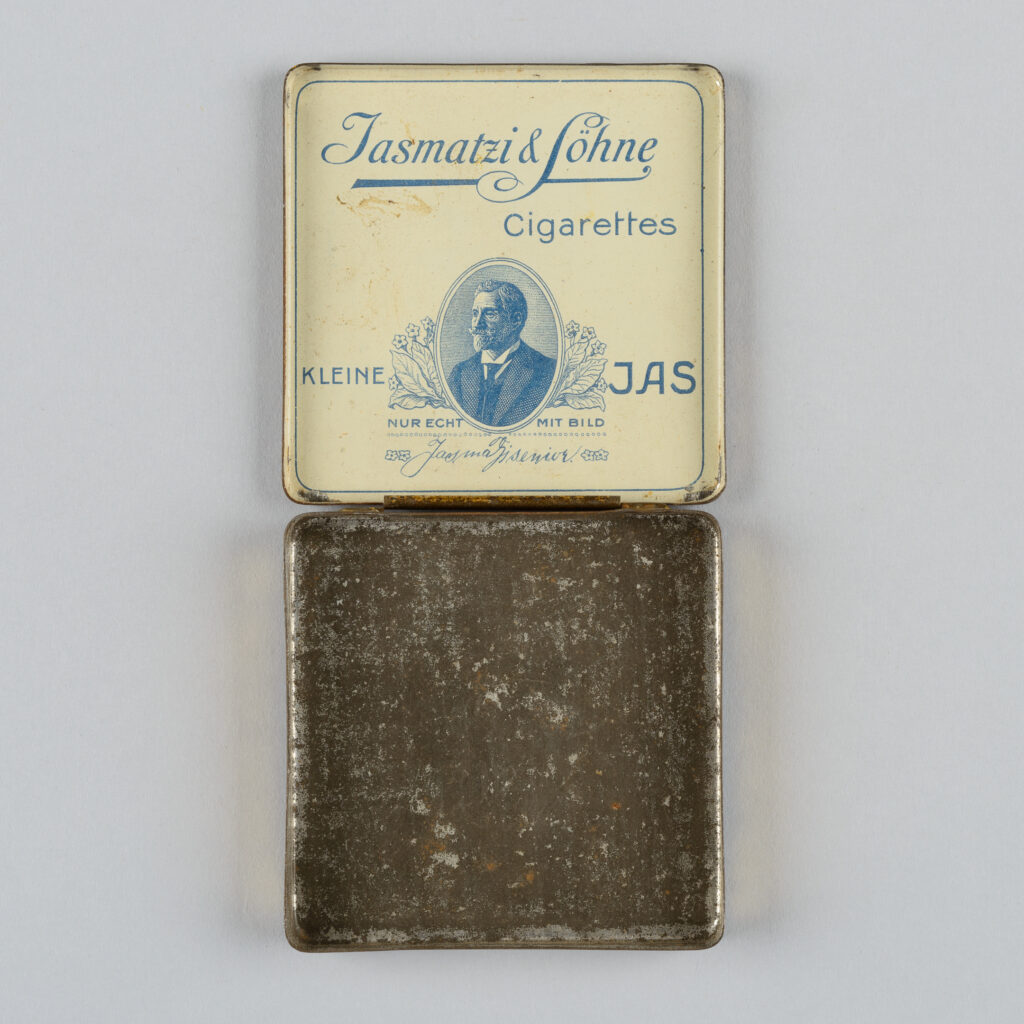

Trotz seines Austritts aus der „Georg A. Jasmatzi AG“ blieb Jasmatzis Interesse an der Zigarettenherstellung ungebrochen. Nach der zehnjährigen Pflichtpause und Beendigung des Mietvertrags mit den Werkstätten für Handwerkskunst 1910, konnte er mit dem Umbau seiner alten Fabrik wieder beginnen. Ende 1910 war er mit Umbaut und Erweiterung seiner Fabrik fertig, sodass er am 2. Januar 1911 endlich eröffnen konnte. Dabei holte er sich Unterstützung bei seinen Söhnen Anton und Konstantin. Der neue Name der Firma war daher „Georg Jasmatzi & Söhne“. Die Zigarettenherstellung wurde wieder zum Laufen gebracht und Jasmatzi warb damit, dass er die „echten“ Jasmatzi-Zigaretten wieder auf den deutschen Markt brachte.

Bis zur Eröffnung seiner neuen Fabrik entwickelte sich die „Georg A. Jasmatzi AG“ durch eine aggressive Expansionsstrategie aber zu einem mächtigen Gegner für alle mittelständischen Zigarettenbetriebe. So war das neue Unternehmen Jasmatzis der AG ein Dorn im Auge. Dies führte zu einer Klage, aber Georg A. Jasmatzi konnte sich bei Gericht durchsetzen und gewann den Prozess. Jasmatzi durfte seinen Namen für die Produktion von Zigaretten weiterhin benutzen. Die Verhandlungskosten betrugen allerdings eine Million Mark, was für ihn sehr schmerzhaft war. Trotzdem brachten er und seine Söhne weiterhin qualitätsvolle neue Produkte auf den Markt, wie die Marken „Jas“, „Hänsom“ und „August der Starke“. Er konnte den Erfolg seines ersten Unternehmens aber nicht überbieten.

Das Vermächtnis

Georg A. Jasmatzi starb am 24. Februar 1922 in Dresden im Alter von 74 Jahren. Er wurde auf dem Johannisfriedhof bestattet. Doch der Markenname „Jasmatzi“ lebte und die von ihm gegründeten Unternehmen liefen weiter. Bereits 1914 hatte sich die British American-Tobacco-Company von der „Georg A. Jasmatzi AG“ getrennt.14 Die AG wurde schließlich von der Deutschen Bank übernommen. In den 1920er Jahren entwickelte sich die „Reemtsma AG“ mit Sitz in Hamburg zum Großkonzern. So bildete im Jahr 1925, drei Jahre nach dem Tod Georg A. Jasmatzis, die „Georg A. Jasmatzi AG“ eine Interessensgemeinschaft mit dem Reemtsma-Konzern. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten etwa 12.000 Menschen in der Dresdner Zigarettenindustrie. Das Zigarettenmonopol von Reemtsma wurde immer weiter ausgebaut.

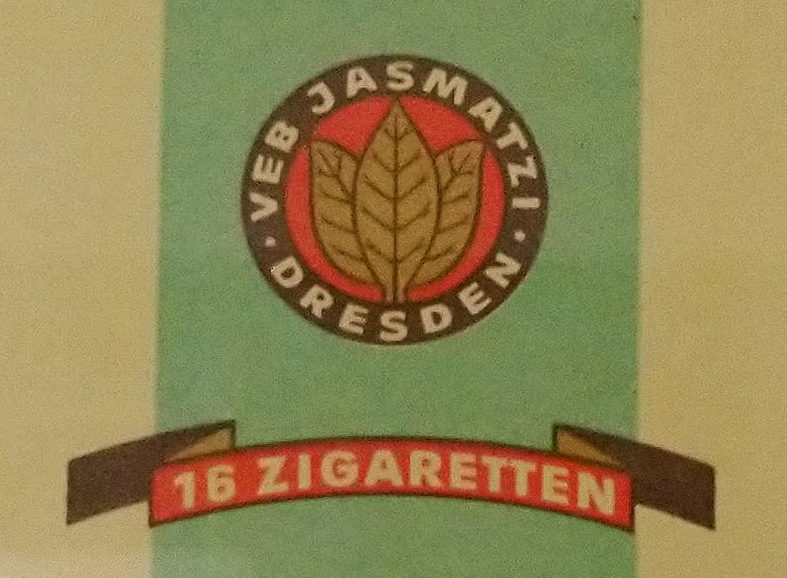

Auch die Firma „Georg Jasmatzi & Söhne“ wurde von Reemtsma Ende der 1920er Jahre übernommen und mit der „Georg A. Jasmatzi AG“ verschmolzen. So umfasste 1929 der Reemtsma Konzern in Dresden die Firmen „Georg A. Jasmatzi AG“, „Georg Jasmatzi & Söhne“, „Yenidze“, „Delta“, „Eckstein“ und „Bulgaria“.15 Im Jahr 1930 hatte die „Georg A. Jasmatzi AG“ nach Entlassungen durch die Zusammenschließung mit „Georg Jasmatzi & Söhne“ nur 850 Mitarbeiter.16 Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Firma verstaatlicht und als „VEB Jasmatzi Dresden“ weitergeführt. Seit 1959 gehörte sie zum „VEB Dresdner Zigarettenfabriken“.17 Nach der Wiedervereinigung übernahm der US-Tabakkonzern „Philip Morris“ die Produktion. Die „Jasmatzi“-Fabrik in der Schandauer Straße 68 in Striesen blieb bis 2017 durch „Philip Morris“ in Betrieb; zuletzt als „f6 Cigarettenfabrik Werk I“. Ab 2019 wurde sie zu einer modernen Wohnanlage umgebaut.18 Mit der Schließung der „f6 Cigarettenfabrik Werk II“ in der Junghansstraße 5 / Ecke Glashütter Straße in Striesen im Sommer 2025 ging das letzte Kapitel der Zigarettenindustrie in Dresden zu Ende.

- Vgl. Lutz Vogel: Einwanderung und Arbeitsmigration in Sachsen im 19. Jahrhundert, in: Dresdner Hefte, H. 123: Fremde in der Stadt, 2015, S. 37-42. ↩︎

- Vgl. Ines Vetter: Georg Anton Jasmatzi, in: Buchheim, G. (Hrsg.): Biographien bedeutender Unternehmer. Eine Sammlung von Biografien, Berlin 1991, S. 186-192. ↩︎

- Vgl. Juan Carmona-Zabala: Griechen in der Dresdner Tabakindustrie, in: Starke, H. (Hrsg.): Tabakrausch an der Elbe. Geschichten zwischen Orient und Okzident, Petersberg 2020, S. 65-68. ↩︎

- Vgl. Holger Starke: Industrieprodukt und Massenkonsumgut. Dresden als Metropole der deutschen Zigarettenindustrie, in: Starke, H. (Hrsg.): Tabakrausch an der Elbe. Geschichten zwischen Orient und Okzident, Petersberg 2020, S. 44-63, hier S. 51 f. ↩︎

- Vgl. Hermann Starcke: Gedenkblätter Georg Jasmatzi zum 70. Geburtstag, Dresden 1920, S. 1-23. ↩︎

- Heiratsurkunde Georg A. Jasmatzi und Erdmuthe Clara Auguste Kühlemann, Standesamt Dresden II, Heiratsregister 1876-1927, Nr. 608, Westlich, Dresden, 10. Oktober 1877. Digitalisat bei: Ancestry.de – Dresden, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1927 (Zugriff 10.08.2025) ↩︎

- Wie Anm. 2., S. 188 ↩︎

- Vgl. Paul Berger: Aus der Geschichte der Dresdner Tabakindustrie. Zur Geschichte der Zigarettenfabriken Jasmatzi bis zum ersten Weltkrieg, in: Informationsdienst der Tabakindustrie (IBT), 1974, H. 5, S. 52-54. ↩︎

- Wie Anm. 5, S. 16 f. ↩︎

- Ebd., S. 17 f. ↩︎

- Vgl. PatricK G. Porter: Origins of the American Tobacco Company, in: Business History Review, 43 (1969), H. 2, S. 59-76. ↩︎

- Wie Anm. 8, S. 53. ↩︎

- Wie Anm. 5., S. 19 ff. ↩︎

- Geschäftsbericht der Georg A. Jasmatzi Aktiengesellschaft Cigarettenfabrik Dresden: über das Geschäftsjahr 1914. ↩︎

- Stadtarchiv Dresden, 2.3.1-61, Die Tabak- und Zigarettenindustrie in Dresden und die Besteuerung von Tabak und Zigaretten, Schreiben der Firma Reemtsma an den Oberbürgermeister 24.7.1930 ↩︎

- Stadtarchiv Dresden, 2.3.1-61, Die Tabak- und Zigarettenindustrie in Dresden und die Besteuerung von Tabak und Zigaretten, Beschäftigungsstatistik Jasmatzi AG und Reemtsma. ↩︎

- Wie Anm. 4., S. 60-61. ↩︎

- Lea Ringel: Das Verschwinden der Fabrik. Tabak-(Gegner-) Spuren in Stadt und Region, in: Starke, H. (Hrsg.): Tabakrausch an der Elbe. Geschichten zwischen Orient und Okzident, Petersberg 2020, S. 191-201, hier S. 192. ↩︎